J’ai été très heureux, au mois de février, de participer au meeting organisé par Jacques-Alain Miller à la Mutualité, à Paris, sur le thème de l’évaluation galopante, qui, prise d’une frénésie quantitative, en vient à réduire l’activité humaine à ce qu’elle peut mesurer. Je ne reprendrai pas l’exposé que j’avais fait à cette occasion et que vous trouverez sur mon site. Je ne reprendrai pas, non plus, le travail que j’ai réalisé avec le collectif « Pas de zéro de conduite » sur l’analyse des tests de Conners qui sont utilisés pour dépister le TDAH (trouble de déficit de l’attention et de l’hyperactivité). Vous le trouverez dans l’ouvrage, Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes intentions ? Je vais tenter de me situer aujourd’hui avec vous sur un autre registre et de réfléchir sur la manière dont l’éducation peut, au-delà de la simple

J’ai été très heureux, au mois de février, de participer au meeting organisé par Jacques-Alain Miller à la Mutualité, à Paris, sur le thème de l’évaluation galopante, qui, prise d’une frénésie quantitative, en vient à réduire l’activité humaine à ce qu’elle peut mesurer. Je ne reprendrai pas l’exposé que j’avais fait à cette occasion et que vous trouverez sur mon site. Je ne reprendrai pas, non plus, le travail que j’ai réalisé avec le collectif « Pas de zéro de conduite » sur l’analyse des tests de Conners qui sont utilisés pour dépister le TDAH (trouble de déficit de l’attention et de l’hyperactivité). Vous le trouverez dans l’ouvrage, Enfants turbulents : l’enfer est-il pavé de bonnes intentions ? Je vais tenter de me situer aujourd’hui avec vous sur un autre registre et de réfléchir sur la manière dont l’éducation peut, au-delà de la simple

question du dépistage des troubles du comportement, travailler sur la tension fondatrice entre, d’une part, la nécessité d’ « organiser » des institutions qui traitent les individus selon des « catégories » et, d’autre part, contribuer à l’émergence improbable, mais éminemment nécessaire, de sujets qui subvertissent ces catégories.

Je ferai quatre séries de remarques. D’abord dans un premier temps, je me permettrai de vous raconter une petite histoire parce qu’elle me paraît assez emblématique de la manière dont, parfois, le pire peut enclencher le meilleur. Je ferai ensuite une deuxième série de remarques sur la distinction très importante pour moi entre « nomination » et « réification ». Ensuite, une troisième série de remarques sur la question du sujet, avant de terminer sur quelques propositions concrètes pour « éduquer par temps de crise ».

Entrer dans une compréhension fine des situations singulières

Entrer dans une compréhension fine des situations singulières

Je voudrais commencer mon exposé en vous racontant une expérience menée, ces cinq dernières années, dans une ville française par des collègues universitaires dont j’estime beaucoup le travail par ailleurs. Ils ont mis en place, dans une vingtaine d’écoles primaires et maternelles, une enquête dans laquelle ils demandent, à la fois aux élèves, aux parents et aux enseignants, de remplir des questionnaires sur chacun des deux autres partenaires. Les questionnaires des adultes à l’égard des enfants sont une adaptation des tests de Conners revus par Tremblay, un collègue québécois qui préconise le dépistage précoce des troubles d’apprentissage et des comportements déviants à partir d’un référent très largement béhavioriste. On trouve donc, dans ces questionnaires qui sont donc distribués systématiquement en début d’année dans ces écoles, des questions du type : « Votre enfant est-il inquiet ? Est-ce qu’il se ronge les ongles ? Est-ce qu’il dit des mensonges ? Est-ce qu’il lui arrive d’être distrait ? Est-ce qu’il a tendance à avoir peur ? Est-ce qu’il mouille ou salit sa culotte dans la journée ? », etc. On demande également aux enseignants de s’interroger sur les parents avec des questions du type : « Est-ce que tel parent est plutôt démissionnaire ou, au contraire, plutôt trop directif ? Est-ce qu’il parvient à imposer un cadre à son fils ou à sa fille, à lui poser des interdits ? Est-ce qu’il cède systématiquement à ses demandes ? », etc. Tout cela est fait sous l’égide de l’Organisation Mondiale de la Santé et participe d’un programme dont le nom anglais est Health Behaviour in School aged Children (HBSC), programme qui doit s’étendre en France, à la rentrée 2008, dans d’autres écoles et d’autres académies.

Que s’est-il passé à partir du moment où cette enquête a été connue ? Un certain nombre de parents, de travailleurs sociaux impliqués dans ces écoles se sont inquiétés ; ils se sont mis en relation et se sont demandés quelle était la signification de ces tests. Ils ont fait appel à des collègues psychanalystes et ont décodé l’arrière-plan théorique de cette opération. Ils ont découvert qu’il s’agissait bien du DSM 4 et qu’on substituait la notion de « trouble du comportement » à celle de symptôme. Ils ont, alors, souhaité rencontrer, à la fois, l’équipe de chercheurs universitaires, les directeurs d’école et les autorités académiques. Il y a eu une réunion au cours de laquelle le dialogue, malgré la méfiance réciproque, a pu s’engager. Les chercheurs ont expliqué pourquoi et comment ils utilisaient ces questionnaires, quelles précautions ils prenaient et, surtout, qu’est-ce qu’ils cherchaient à savoir grâce à eux. Dans leur esprit, loin de participer à une inquisition behavioriste, ils pouvaient identifier, grâce à leurs enquêtes, des problèmes de fond et engager des investigations plus poussées ; pour eux, le travail engagé relevait d’une prise d’informations permettant une authentique prévention, ainsi qu’une transformation, à terme, des regards et des pratiques… Mais ils ont dû entendre les objections des familles et des cliniciens : ces derniers, en particulier, ont insisté sur les dangers d’un enfermement prématuré dans des typologies qui interdisent d’entendre vraiment les histoires singulières et d’accompagner les personnes. Les parents, eux, ont exprimé leurs inquiétudes de voir leurs enfants prisonniers de diagnostics rapides et approximatifs, leur crainte d’une transformation de cette « expérience » en dispositif de surveillance, de contrôle, de stigmatisation et, à terme, de médicalisation systématique de toutes les difficultés des jeunes. Les chercheurs se sont défendus en affirmant que les informations recueillies permettaient justement d’écouter les souffrances, de comprendre en quoi les situations pouvaient être pathogènes et d’aider à y remédier… Les parents et les cliniciens les ont suspectés de vouloir plutôt museler les symptômes et développer des dispositifs de reconditionnement… Etc.

En réalité, et malgré le caractère convenu de ces arguments, il y a eu un temps de travail intéressant, avec des débats de fond et très concrets à la fois, impliquant directement les acteurs concernés. On a décortiqué les questionnaires en regardant de près les différents items. Il y a, par exemple, dans la grille de Conners, un item « Argumente avec les adultes. »… Et bien, il faut se demander ce qu’on peut mettre réellement derrière une telle expression : quelle différence entre « argumenter avec » et « argumenter contre » ? À quel moment l’argumentation devient-elle le signe d’un comportement préoccupant ? À quel moment est-ce un problème ? Et pour qui est-ce un problème, pour quels adultes ? Y a-t-il des adultes qui peuvent entendre un enfant qui argumente ? Dans quelles conditions ? Avec quelles limites ? N’y a-t-il pas des adultes trop fragiles que l’argumentation des enfants déstabilise ? Comment les aider ? Et, surtout, comment sortir du simple étiquetage pour entrer dans une compréhension fine de la situation singulière que vivent chacun des enfants et chacun des adultes ?... De même, dans les tests de Conners, il y a un item : « Ne finit pas les tâches qu’on lui demande de faire ». C’est une observation qui peut être instructive, mais à condition de sortir des catégorisations imposées par la grille : « pas vrai du tout », « juste un peu vrai », assez vrai », « très vrai ». Il vaut mieux se demander de quelle tâche on parle ? Qui lui demande de la faire ? Dans quelle situation ? Il faut s’interroger sur les exceptions positives, qui nous en apprennent toujours plus sur l’aide à apporter à un enfant que la comptabilisation de ses échecs… Bref, il est possible de ne pas simplement récuser en les diabolisant les interrogations des batteries de tests béhavioristes : on peut même s’en servir pour introduire une approche des singularités et retourner les velléités de classification en outils d’accompagnement personnalisé : c’est la technique des arts martiaux dont nous ferions bien de nous inspirer plus souvent…

Dans la situation que j’ai évoquée et après de nombreuses rencontres et concertations, parfois houleuses, souvent studieuses, les différents partenaires ont évoqué la suspension de l’opération, mais les parents ont alors fait remarquer, justement, que cela lèverait sans doute quelques craintes, mais ne résoudrait pas miraculeusement tous les problèmes. Il a fallu se remettre au travail et s’interroger collectivement sur le « mal-être » de certains élèves et les problèmes de certaines familles. Il a fallu imaginer d’autres moyens pour les aider. Ils ont imaginé des lieux « sas », des lieux ressources, des lieux – je cite – « où les élèves et les parents peuvent déposer leur malaise, leur embarras, reprendre des questions qui se posent à eux, imaginer des situations et des solutions différentes »… Tout n’a pas, pour autant, été résolu miraculeusement. En matière humaine, Dieu nous préserve des miracles : ils sont toujours suspects ! Ici, les chercheurs n’ont pas totalement abandonné leurs méthodologies ni leurs espoirs de quantifier les réalités psychiques. Les parents, les cliniciens et les travailleurs sociaux ne se sont pas convertis aux tests de Conners. Des logiques différentes, voire divergentes, continueront à s’affronter sans doute longtemps. Mais de la transaction a eu lieu. Des gens se sont mis à réfléchir ensemble, les lignes ont sans doute un peu bougé et, surtout, des projets ont émergé qui permettront peut-être de traiter la souffrance psychique en dehors de dispositifs de normalisation… Peut-être ai-je un tout petit peu enjolivé la situation, mais avouez que, quand même, c’est une belle histoire ! Et qu’elle peut nous encourager, au-delà des meetings et des manifestations scientifiques où nous nous retrouvons entre convaincus, de mener le travail sur le terrain… sans jamais désespérer des hommes.

Nomination et réification

Nomination et réification

Je ne vais pas ici, devant des psychanalystes bien plus compétents que moi sur cette question, dire à quel point il est important pour un enfant d’être nommé. D’être identifié par son nom – parce qu’il s’inscrit ainsi dans une filiation – et d’être identifié aussi par son prénom – parce qu’au sein de cette filiation, il n’est pas n’importe qui : quelqu’un lui a donné un prénom qui lui appartient en propre. L’association du nom et du prénom tresse, en quelque sorte, l’identité avec l’altérité, le droit à la ressemblance avec le droit à la différence. Elle donne la possibilité d’être soi sans avoir besoin de s’auto-engendrer, comme elle donne la possibilité d’appartenir à une histoire commune sans être assigné au mimétisme… Je n’insisterai pas, non plus, sur l’importance, dans tous les rapports humains, de pouvoir nommer l’autre. La nomination est absolument fondatrice, dans la réciprocité, tout autant pour celui qui nomme que pour celui qui est nommé : le premier s’autorise à « entrer en matière » avec un autre humain et se reconnaît lui-même comme tel, le second se voit reconnu et échappe à l’indifférenciation mortifère... Et puis, la nomination est aussi une des plus grandes joies que nous puissions éprouver : il y a du bonheur à nommer quelqu’un, de la douceur à l’appeler par son prénom, de la jouissance à lui dire qu’on le trouve merveilleux ou génial. Qui n’a pas ressenti ce bonheur de la nomination de l’être cher ne sait pas à quel point le nom est au cœur de ce que l’humaine condition a de plus heureux… Car nommer, c’est entrer dans une relation où l’on reconnaît le visage de l’autre, comme dit Emmanuel Levinas. C’est tenter, maladroitement et dans un bégaiement constitutif de l’éthique elle-même, de s’approcher de l’autre dont on sait qu’on ne l’atteindra jamais, puisqu’il nous est, à proprement parler, d’une « opacité incontournable ». Qui ne bégaie pas dans ses relations avec l’autre est un esprit fort qui côtoie dangereusement l’inhumain. Qui croit avoir à jamais dissipé tout malentendu entre les êtres s’exile pour toujours de toute communication authentique… C’est pourquoi, si l’on ne se passera jamais de la nomination, on risque toujours de la prendre pour ce qu’elle ne peut pas être, pour son contraire même. On risque toujours d’enfermer l’autre dans la mêmeté au lieu d’accepter de s’ouvrir sur son altérité. Sur l’arête de la nomination, on côtoie toujours l’abîme de la réification.

Mais peut-être sommes-nous, en réalité, condamnés à la réification pour organiser le commerce des hommes ? Peut-être même est-ce là un des aspects du tragique inhérent à notre humaine condition ? Bien sûr, la réification, c’est terrible… bien sûr, la réification c’est la catégorisation, l’enfermement entomologique dans une classification, dans une « classe ». Pour autant, il n’est pas incongru de se demander si l’on pourrait faire exister du social sans classement, c’est-à-dire sans une forme de réification. Sans doute sommes-nous douloureusement mais inéluctablement condamnés, en éducation comme en médecine et en politique (les trois « métiers impossibles » de Freud), à la réification : nous ne pouvons pas « manager » les hommes sans les placer sous un signe qui nous permette de les regrouper. Impossible d’agir, dans la moindre institution, ou même seulement de concevoir une action avec des êtres humains, sans mobiliser des classifications. Sortir du chaos ne se conçoit pas sans une forme de triage. L’agglutinement indifférencié des humains ne se combat qu’en affectant des places : catégories, groupes et clubs, classes et typologies, appartenances et pathologies, classements et hiérarchies. Qui peut prétendre s’en passer ?

En réalité, nous-mêmes, qui dénonçons les étiquettes, les utilisons largement par ailleurs dans l’institution scolaire, universitaire et médicale. Nous sommes bien contents d’avoir nos étiquettes. Nos étiquettes nous rassurent, nous légitiment... ce sont elles qui nous autorisent à être là ce matin, ce sont elles qui, tout simplement, nous permettent de ne pas nous dissoudre dans l’indifférenciation ou nous enfermer dans le solipsisme. Sans étiquettes, pas d’institué et sans institué pas d’instituant… Paradoxe difficile pour le clinicien et le pédagogue : la réification structure notre univers et elle est, en même temps, mortifère… Notre problème devient donc : comment travailler dans des institutions dont la « classe », sous toutes ses formes, est le paradigme organisateur, sans, pour autant, assigner les êtres à résidence dans ces « classes » ? Comment avoir prise sur des individus en les affectant dans des structures capables de les prendre en charge, sans évacuer la singularité de leur histoire et la radicale improbabilité de leur destin ? Comment faire avec des « diagnostics » dont nous connaissons le caractère éminemment précaire et dangereux, mais qui, d’une manière ou d’une autre, sont toujours là « avant », dans le simple fait d’accueillir quelqu’un, de l’identifier, de lui parler.

Quiconque imagine se débarrasser de ses « impressions » en luttant contre ses préjugés s’aveugle sur son propre fonctionnement mental. De même, une institution qui refuserait de s’appuyer sur des éléments de « connaissance » des personnes avec l’objectif éminemment louable d’évacuer le caractère inévitablement prescriptif de ces dernières au titre de l’effet d’attente – on fait toujours plus ou moins arriver « ce qu’on dit de quelqu’un » – se condamnerait à une atomisation, voire à une confusion invivable. Ainsi, par exemple, nous disposons, en France, dans ce qu’on nomme « l’éducation spécialisée », à destination des enfants porteurs de handicaps ou de très lourdes difficultés psychologiques, de classifications qui permettent, d’une part, de leur proposer des programmes de travail et des dispositifs d’accompagnement adaptés, et, d’autre part, de préparer des éducateurs de manière spécifique à leur prise en charge : ces classifications sont extrêmement discutables, tributaires de toute une histoire, sujettes à des querelles de territoire néfastes… mais je ne vois pas comment on pourrait s’en passer. Nous avons besoin de pouvoir dire : « J’ai traité cette personne ainsi, parce qu’à tel moment et dans telle situation, en fonction des connaissances que j’avais et des moyens dont je disposais, c’est ce qui m’est apparu le meilleur… ». Mais nous devons absolument refuser de transformer en « identité » ce qui n’est qu’un moment, analysé à travers une grille de lecture discutable. Nous ne devons jamais faire de l’ontologie avec de la méthodologie. Et c’est là le point nodal, la ligne de fracture, le sens de notre véritable combat : que les impératifs du « commerce des individus » ne nous fassent pas oublier la radicale imprédictibilité des histoires singulières. Que tout classement soit provisoire et révisable. Que tout diagnostic puisse être réinterrogé. Et, surtout que nous ne renoncions jamais à inventer des situations par lesquelles le sujet peut se remettre en jeu, contre toute fatalité.

C’est cela, pour moi, la pédagogie : nommer sans réifier, identifier sans enfermer, antécéder sans anticiper, réguler sans régulariser. Posture praxéologique plutôt que position théorique, la pédagogie sait qu’elle travaille dans des structures imparfaites, mais dont elle ne peut se passer. À cet égard, et malgré toute la culpabilité qu’ils peuvent en ressentir, malgré l’inquiétude qui les tenaille, les éducateurs sont toujours un peu des douaniers : ils passent, malgré eux, une bonne partie de leur temps à demander aux gens leurs papiers !

Les passeurs de l’impensable

Les passeurs de l’impensable

Mais les douaniers que nous sommes aspirent aussi, heureusement, à être des passeurs. Car, si nous ne pouvons abolir les contraintes de l’organisation de l’institué, nous savons que le commerce des hommes est mortifère quand il escamote le désir. Or, dans toute institution, le désir est, à proprement parler, impensable. Il est impensable parce qu’il ne peut, précisément, être réifié. Il est impensable car il vient sans cesse rappeler, avec une insistance exaspérante pour tous les « managers », que l’humain ne se construit pas par décret. Il est impensable parce qu’il déstabilise tous ceux qui rêvent d’un monde organisé selon les principes de la seule rationalité technocratique, parée ou non des oripeaux des utopies de la modernité.

Et, dans nos institutions scolaires, il existe un véritable scandale de l’impensable. Une question banale et, pourtant, presque obscène, que certains osent à peine formuler, mais à laquelle chacun pense, de manière obsessionnelle : « Mais que fait-on des élèves qui ne veulent pas apprendre ? ». Voilà une question qui met en échec les aspirations individuelles et collectives les plus généreuses et les plus ambiguës à la fois, les plus « démocratiques » – amener tous les élèves à la maîtrise des savoirs – et les plus « tyranniques » – détruire toute velléité de résistance à l’inculcation scolaire. De quelque bord qu’on se situe, la question gêne, au point qu’on la déclare parfois sans fondement, qu’on la disqualifie a priori en expliquant, par exemple, qu’elle ne doit pas se poser, qu’elle relève d’un puérocentrisme insupportable, d’une démission de l’adulte qui n’ose pas « imposer le savoir ». La question du désir d’apprendre est ainsi délégitimée au plan théorique sans être traitée au plan pratique. Elle est exclue du champ scolaire alors que, d’une certaine manière, elle l’occupe tout entier. Elle est renvoyée à une préoccupation d’adulte torturé (de « soixante-huitard », dira-t-on souvent) se livrant à une gymnastique non-directive, alors qu’elle est un coin irréductible qui peut mettre en échec toute la machine-école, du ministre aux faiseurs de programme, des cadres éducatifs aux enseignants de base.

Je fais l’hypothèse que, s’il y a une telle méfiance et, souvent, une telle agressivité envers la pédagogie, s’il y a un tel acharnement contre ses discours, c’est, très largement, parce qu’elle pose une question qui renvoie à l’impensable institutionnel. D’ailleurs, quand la pédagogie se déploie dans les généralités bienfaisantes ou les référentiels maniaques, elle ne soulève pratiquement jamais d’objection. Elle est plutôt traitée par l’indifférence. Qu’en revanche, elle pose la question du désir – en affirmant, par exemple, certes maladroitement, que « l’élève au centre du système » – et elle s’attire les foudres des inquisiteurs de tous bords.

C’est que l’institution scolaire interdit l’impensable au nom d’un impensé : « Il est possible, et même nécessaire, d’assigner des sujets humains, en des lieux et des temps contraints, sur des programmes imposés, à mobiliser librement leur désir d’apprendre ». Sans cet impensé, l’École s’effondrerait très largement… ou bien serait contrainte de « faire de la pédagogie » ! Sans cet impensé, elle devrait se poser la question de la mobilisation des élèves, que les anti-pédagogues confondent plus ou moins volontairement, avec la question de la motivation, feignant de croire que la pédagogie totémise les pulsions existantes quand elle cherche à faire naître des désirs nouveaux. Sans cet impensé, l’École aurait la charge de construire des lieux et des temps structurés, adaptés à des apprentissages précis, encadrés par des rituels adaptés, capables de mettre les sujets « hors menaces », à l’abri de leurs propres pulsions, mais aussi du danger permanent d’être affublés d’étiquettes qui leur imposent de se reproduire quand il faudrait qu’ils s’inventent.

C’est pourquoi il est si important d’être attentif à ce que l’évaluation ne devienne jamais prescriptive. Impossible de considérer comme acquis que « ce qui a été sera ». Tout au contraire, notre travail est de faire mentir toute forme de fatalisme… Cela nécessite, dans le domaine qui nous occupe, de se dégager, comme le montre très bien Pierre Delion dans Tout ne se joue pas avant trois ans (1), de la tentation des explications faciles, mécanistes et monofactorielles. Un comportement humain, a fortiori un « résultat » scolaire, n’est jamais la conséquence d’un seul et unique facteur, qu’il soit interne (la fainéantise, un blocage psychologique ou une soi-disant absence de « don » !) ou externe (une pesanteur sociologique, une situation éducative mal construite, un environnement médiatique négatif ou, simplement, de « mauvaises influences » !). Tout comportement humain est polyfactoriel… et, même d’une polyfactorialité à jamais insaisissable dans sa complexité. Insaisissable, parce qu’il nous est impossible de connaître tous les facteurs (ceux qui relèvent, par exemple, de l’inconscient, sont même consubstantiellement inconnaissables), et insaisissables parce que tous les facteurs interagissent entre eux et produisent des configurations qui ne se stabilisent jamais… Et l’on aurait tort de croire, évidemment, que la polyfactorialité nous réduit à l’impuissance. Certes, elle décourage le dressage comportementaliste, mais elle ouvre une infinité de possibles parce que, justement, elle permet de jouer sur différents facteurs et de créer des situations nouvelles. « Situations » : tout est là. La monofactorialité déterministe définit des « interventions » univoques, la polyfactorialité suscite des propositions multiples de situations complexes : il ne s’agit plus de « redresser », de « corriger », ni même de « remédier », mais de créer de nouvelles conditions de développement qui permettent au sujet de trouver les prises nécessaires pour se mettre en jeu, s’engager, grandir. La polyfactorialité ouvre à l’intervention clinique comme au travail pédagogique, au contact avec les familles comme à la réflexion sur les conditions de vie, elle permet d’explorer des ressources qui ne sont pas, en elles-mêmes, des « ressources thérapeutiques », mais qui peuvent avoir des « effets thérapeutiques », comme le sport, la création artistique, la lecture, etc.

Cette démarche doit aussi nous amener à distinguer vigoureusement prédisposition et fatalisme. Nous ne sommes, contrairement à ce qu’on voudrait faire croire, ni naïfs ni obtus : nous savons qu’il existe des prédispositions. Mais nous savons aussi que, pour beaucoup de sujets (une grande majorité probablement, dans certains cas), ces prédispositions ne se manifestent pas… Et notre travail est justement là : dans la création de situations qui permettent que des prédispositions, naturelles ou sociales, à des comportements déviants ne se concrétisent pas. Prédisposition ne doit pas devenir prédestination… Et tout éducateur a là un deuil à faire important : renoncer à la jouissance de la prophétie. Pas facile, car nous adorons prophétiser, c’est un signe de notre pouvoir : prévoir pour montrer qu’on est plus fort, plus intelligent, plus près de Dieu ou de la science. Mais, prévoir l’avenir de l’autre, c’est tuer l’autre. « Seigneur, j’ai tout prévu pour une mort si juste », trouve-t-on dans Britannicus. Mais pour une mort, justement ! Il n’y a guère que la mort qu’on peut prévoir. Le vivant, quand il est humain, est, par définition, imprévisible. Or, faire exister cet imprévisible, faire émerger du « sujet » qui « diffère », au quotidien, c’est cela notre travail. Certes, ce travail n’est guère spectaculaire selon les critères du show biz et de la technocratie réunis. Par définition, les effets de la prévention ne sont pas directement observables. Mais il faut être singulièrement buté pour nier qu’ils sont déterminants et que, sous toutes ses formes, la prévention est, de loin, le meilleur « investissement éducatif »…

D’autant plus que les prédispositions peuvent relever de plusieurs registres : physiologique, psychologique ou social. Et l’important est, justement, de faire jouer ces domaines les uns sur les autres : apporter un environnement social structuré là où, précisément, il existe plus de fragilités psychologiques… ou faire un travail psychologique approfondi qui permettra de mieux assumer les difficultés du milieu. Là encore, l’interaction nous ouvre des portes : on peut aider quelqu’un à faire face à des difficultés affectives en lui apportant de meilleures conditions d’apprentissage, comme on peut lutter contre l’hyperactivité par la pratique du théâtre ou du judo… Attention, nous ne disons pas que cela marche à tous les coups ! Nous disons simplement qu’on peut, qu’on doit essayer, et que cela nécessite un vrai travail sur la prévention globale, une concertation inventive des acteurs scolaires, sociaux et culturels… bref une véritable politique éducative à tous les niveaux de l’État aux plus petits des territoires.

Rappelons, enfin, que, pour le pédagogue, tout ce travail s’inscrit sur un arrière-fond philosophique essentiel : éduquer, c’est récuser « l’explicativisme » – on me pardonnera ce néologisme qui a le mérite de la clarté – et travailler à ce que l’autre parvienne progressivement à s’imputer ses propres actes… ce qui est justement le signe qu’il advient comme sujet. À cet égard, je crois qu’un certain sociologisme peut fonctionner exactement aujourd’hui de la même manière qu’un certain biologisme : c’est un moyen de tout expliquer et de verrouiller la possibilité qu’il ait du « jeu » – donc du « je » – dans le champ social. Il existe même aujourd’hui une sorte de vulgate bourdivine dont se sont emparés un certain nombre d’enfants et d’adolescents et qui leur permet de rester campés dans l’explication, pour fuir en permanence l’implication. Ils manipulent la sociologie pour s’exonérer de toute responsabilité… Certes, l’imputation ne peut fonctionner de manière magique et il n’est pas possible de nier l’importance du contexte ou d’ignorer les déterminations et influences de toutes sortes qui pèsent sur les trajectoires individuelles. Ce serait même une vaste imposture : comment croire qu’un enfant né dans une famille immigrée, dont les parents sont au chômage et qui vit dans une cité à l’abandon peut « se prendre en charge » et « réussir à l’école » de la même manière qu’un fils de notaire, de médecin ou de professeur ? L’existence d’exceptions superbes ne peut, ici, nous faire oublier la lourdeur des réalités sociales et l’inégalité immense des énergies à déployer pour comprendre et mettre en œuvre les règles du jeu social.

À cet égard, la postulation abstraite du libre-arbitre cartésien – qui considère que tout homme a, quelles que soient les circonstances, le même pouvoir de dire non – est, pour l’éducateur, un aboutissement, non un a priori. Ce que le philosophe postule légitimement doit être construit pédagogiquement. C’est à nous de le faire émerger en ouvrant des espaces à l’investissement personnel et à l’engagement de la personne : « Je ne nie pas le poids des difficultés que tu trimbales, mais là, dans ce cadre et sur ces objets, tu peux agir… ». Le pédagogue ne déclenche pas la liberté comme on déclenche le décollage d’une fusée en appuyant sur un bouton, mais il peut créer des situations dans lesquelles cette liberté puisse émerger… et le sujet s’imputer ses propres actes, se revendiquer auteur de lui-même, plus exigeant, plus solidaire, plus adulte et citoyen. Pari fou, peut-être, mais la seule ligne de passage possible pour échapper à la fois au fatalisme déterministe et aux illusions de la liberté du vide.

Avancer dans « l’insoutenable légèreté de l’être »…

Avancer dans « l’insoutenable légèreté de l’être »…

Ainsi, sommes-nous des êtres fragiles et paradoxaux : nous sommes contraints d’utiliser des classifications, mais nous devons interroger, en permanence, la légitimité de ces classifications. Nous sommes assignés à fonctionner dans des institutions technocratiques, mais nous devons faire alliance avec les personnes pour qu’elles subvertissent toutes les catégories dans lesquelles elles sont enrôlées. Nous aidons, autant que faire se peut, et sans jamais pouvoir « contrôler en temps réel » ce que « nous fabriquons », des sujets à émerger de la gangue des nécessités. Nous ne sommes même pas vraiment sûr qu’ils puissent y parvenir : Emmanuel Levinas dit que c’est « une pure éventualité, et, d’emblée, une éventualité pure ». Et, effectivement, dans le monde des objets, le sujet n’est qu’une hypothèse.

Alors pour nous aider à avancer malgré le caractère ténu de nos certitudes et alors que nous marchons, comme le dit Milan Kundera, dans « l’insoutenable légèreté de l’être », je vous propose de nous aider à avancer en énonçant modestement ce que pourraient être une éthique du voyage et une pédagogie pour temps de crise.

Une éthique du voyage parce que nous autres, cliniciens et pédagogues, qui tentons d’être des éducateurs, ne pouvons espérer la tranquillité d’une installation sereine dans des institutions définitivement stabilisées : nous sommes toujours à bourlinguer, à rouler notre bosse dans des situations difficiles, voire impossibles. Comme tous les « pédagogues historiques » que j’ai pu étudier, nous sommes en permanence « en voyage » et, même, d’une certaine manière, en partance. Inquiets, impatients, énervés, révoltés, engagés, enthousiasmés, désespérés, heureux… attentifs au moindre signe d’espérance, sensibles au moindre motif de découragement. D’une certaine manière, nous sommes de nulle part et nous voudrions être partout à la fois. Chaleureux, nous sommes, pourtant, insupportables. Insupportables, nous demeurons irremplaçables. Bringuebalés, nous bourlinguons sans cesse, mi-curés, mi-corsaires… insaisissables par les apparatchiks du « désordre établi ».

Alors, dans la tourmente, il nous faut avoir quelques points de repère, histoire de ne pas perdre complètement le cap et aussi, bien sûr, de ne pas nous laisser aspirer par les cyclones de notre narcissisme. Mais, finalement, peu de points de repère suffisent, juste une constellation de référence, la plus visible et la plus simple… Nommer sans obturer, organiser sans enfermer. Rester disponibles à la divergence. Accepter d’avoir tort dans nos prophéties. Et, surtout, saisir le moindre chance offerte pour permettre à l’autre de s’immiscer dans les fissures de la fatalité... Refuser les mots-complices, les mots-entre-collègues, les mots définitifs, les mots qui tuent, même quand on prétend les utiliser avec humour. « Nul », « irrécupérable », « pas doué », « ne relève plus de l’éducation », « ne s’en sortira pas » : tout le monde a priori est d’accord pour se débarrasser de ce vocabulaire : et si on le faisait vraiment ?... Enfin, chercher les points d’appui : une des choses les plus terrifiantes dans les tests de Conners, c’est qu’ils ne sont constitués que d’items négatifs : « Fait des fautes d’inattention… », « Exprime de la répugnance à s’engager dans des tâches… », « Ne parvient pas à finir ce qu’il commence… », etc. Jamais on ne demande : « Sur quelles tâches parvient-il à se concentrer un peu plus ? », « Dans quelles conditions a-t-il moins de répugnance à travailler ? », « Qu’est-il parvenu à finir un jour ? », etc. Ainsi, en se focalisant sur les dysfonctionnement, on se prive systématiquement de tout repérage de ce sur quoi l’on pourrait agir de manière positive et constructive. On se condamne à corriger, on s’interdit de mobiliser. On est dans une logique de la « remédiation » quand il faudrait être dans la logique de la « prévention »… Nommer sans obturer, refuser la complicité qui tue et toujours chercher à identifier ce qui peut nous servir de points d’appui pour agir : voilà, je crois, une éthique du voyage acceptable.

Mais, au-delà, de ces repères indispensables, il nous faut, aussi, construire une vraie pédagogie pour temps de crise. Nous ne partons pas de rien : depuis Pestalozzi jusqu’à Deligny, de Makarenko à Korczak ou à Oury, nous avons engrangé quelques savoirs de base… Créer le cadre, mettre en place les rituels qui permettent d’endiguer les pulsions et de faire émerger le désir… Construire des dispositifs afin d’aider chacun à apprendre à surseoir et à s’inscrire dans la temporalité… Mobiliser l’anthropologique, parler avec les enfants de ce qui les concerne directement : l’année de ma naissance, en 1949, Fernand Deligny écrivait : « Si l’éducateur, sous prétexte de ne pas perdre du temps, refuse de raconter des histoires aux enfants, de leur parler de ce qui compte pour eux, de ce dont ils ont peur, du désir ou du sexe, il y aura toujours des commerçants, prêts à le faire, et la surenchère commerciale saura jouer de toutes les attirances, les mélanger pour ne pas rater la vente. Les gosses se précipiteront sur ce brouet, pendant que des milliers d’éducateurs maladroits ou insuffisants négligeront de satisfaire les besoins anthropologiques fondateurs des enfants dont ils ont la charge. »… Travailler « en projets » afin qu’en lieu et place de ces coagulations indifférenciées d’élèves qu’on voit errer dans les écoles et les établissements aujourd’hui, émergent des collectifs structurés qui permettent à chacun de savoir où il est, ce qu’on attend de lui et comment il peut se situer « en tant que… »… Évaluer, enfin, mais en s’exonérant de la hantise de la mesure. Évaluer, c’est donner de la valeur, ce n’est pas quantifier : il nous faut sortir de cette illusion objectiviste de l’évaluation qui croit que noter c’est comme « peser » un travail avec des unités de mesure parfaitement calibrées : évaluer est une transaction pédagogique qui consiste à aider l’autre à se donner des défis pour satisfaire à de plus hautes exigences…

En conclusion…

La modernité a peur de ses enfants. Ce n’est pas très nouveau…

La modernité a peur de ses enfants. Ce n’est pas très nouveau…

En 1212, un jeune berger, Étienne, part des environs de Paris et traverse la France entière en entraînant derrière lui deux cent mille enfants à qui il a promis le paradis sur terre. Beaucoup de ces enfants mourront dans la traversée des Alpes, victimes de la famine, du froid ou mangés par les loups. Ceux qui resteront seront vendus comme esclaves en arrivant à Gênes… Alors, à partir de 1212, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre : « On nous a pris nos enfants ! » Et, un peu partout, on raconte l’histoire du joueur de flûte, qui sera écrite, beaucoup plus tard, par Hamelin. Bien sûr, même si c’est présent dans l’histoire, on ne dit pas toujours clairement que, pour que le joueur de flûte puisse s’emparer des enfants, il faut une faute des adultes. Une trahison, un abandon. On ne nous vole nos enfants que parce que nous avons manqué à notre parole.

La modernité a fait du joueur de flûte un industriel florissant qui entraîne nos enfants dans la caverne de la brutalité et de l’obscénité médiatiques. Mais, s’il peut ainsi nous voler nos enfants, c’est parce que nous avons manqué à notre parole éducative. Nous avons progressivement laissé notre société être régie par le principe de la captation publicitaire et de la pulsion d’achat, par la sidération et le tribalisme. Nous nous trouvons aujourd’hui dans la situation étrange de ceux qui affirment la liberté absolue pour les marchands d’excitants et veulent la répression la plus totale pour les excités. Nous courons ainsi à notre perte. Le joueur de flûte du caprice mondialisé à des moyens que n’avait pas Étienne ! Alors nous prenons peur et sommes tentés de résoudre tous les problèmes par la contention : contention médicale, contention hypnotique, contention judiciaire, contention disciplinaire sous toutes ses formes…

Le pari de l’éducateur, c’est qu’on peut encore, aujourd’hui, tenter de réagir, par l’éducation. Nous ne sommes pas condamnés à la contention. Dans nos institutions, il y aura toujours des douaniers. Soyons fiers d’être des passeurs. Et refusons de passer pour des contrebandiers… La pédagogie nous en donne les moyens.

(1) Pierre Delion, Tout ne se joue pas avant 3 ans, Albin Michel, 2008.

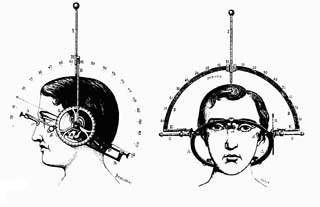

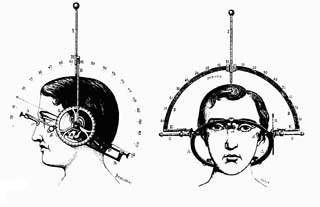

L'illustration de l'introduction est une reproduction du céphalomètre d'Antelme (1838) : appareil censé mesurer l'intelligence d'un indvidu à partir des proportions de sa boîte cranienne.

J’ai été très heureux, au mois de février, de participer au meeting organisé par Jacques-Alain Miller à la Mutualité, à Paris, sur le thème de l’évaluation galopante, qui, prise d’une frénésie quantitative, en vient à réduire l’activité humaine à ce qu’elle peut mesurer.

J’ai été très heureux, au mois de février, de participer au meeting organisé par Jacques-Alain Miller à la Mutualité, à Paris, sur le thème de l’évaluation galopante, qui, prise d’une frénésie quantitative, en vient à réduire l’activité humaine à ce qu’elle peut mesurer.

La modernité a peur de ses enfants. Ce n’est pas très nouveau…

La modernité a peur de ses enfants. Ce n’est pas très nouveau…